足底筋膜炎の保存療法における2症例から ナースセンターだより1992年5月

1. はじめに

企業陸上競技・長距離選手2名が足底筋膜炎に罹患した。 2名ともほぼ同時期に当所に入院し保存療法を受けた。 入院中の経過および退院後のスポーツ復帰の現状から足底筋膜炎の保存療法における治療効果について若干ながらの知見を得たので報告する。

2. 患者紹介

(症例1)

患者:〇・〇 20歳 女性

スポーツ種目:陸上長距離 (5000m、10000m)

スポーツレベル:C (当所ナースセンターにおける判定)

傷病名:左足底筋膜炎

身長:147cm 体重:42.5kg

(症例2)

患者:○・○ 18歳 女性

スポーツ種目:陸上中・長距離 (800m、5000m)

スポーツレベル:C (当所ナースセンターにおける判定)

傷病名 : 左足底筋膜炎

身長:155cm 体重 : 46.7kg

3.入院までの経過

(症例1)

平成2年12月から走り始めに左足底に痛みを感じるようになった。 特に治療せず。 練習をおこなっていた。

平成3年3月、 痛み軽快する。

平成3年6月下旬、合宿中、 再度左足底部に痛み出現する。 マッサージにて多少軽快するも走り始めには痛みあり。

平成3年8月、 走り終えても痛みが残るようになった。 歩行時にも痛みあり。

平成3年9月5日、寝ている時にも痛みあり。 会社内診療所を受診。 レントゲンの結果、 「軟骨がとびでている」 と言われる。

平成3年9月6日、当所受診。 「足底筋膜炎」と診断される。 足底板処方される。

平成3年9月9日、当所リハビリ入院となる。

[リハビリ評価] (平成3年9月6日 )

<アライメント> Knee:straight

patella:n-p

Q-angle:R10 L9

arch : かなり低下

calcaneus:R≧L 内反 しゃがみ込み:可

<Squatting Test> neutral→ painなし。

toe in→ painなし。

toe out→ painあり(踵骨の前部あたり)

[練習量]

平成3年6月下旬の北海道の合宿でクロスカントリー20kmを始めた。

この時から1日走行距離が15〜25kmが20〜30kmと増えた。 またアップダウンでの練習が増えた。

練習は7日/W、4〜5時間/日。

痛み出現後もペースは変えず。

[ベストタイム]

3000m:9' 35"

5000m:16' 40"

10000m:34' 03"

20km:1°12"43"

(症例2)

平成3年8月頃から練習中、走り始め10分ぐらいに左足底 (踵) 部に痛みを感じるようになった。痛みは50分ぐらい走ると慣れてくる。 練習量を落とすこともなくそのまま様子をみていた。

平成3年9月24日、 会社内診療所を受診。 「骨は大丈夫」 と言われ湿布処置。

平成3年9月25日当所受診。 「足底筋膜炎」と診断される。

平成3年9月27日当所リハビリ入院となる。

[リハビリ評価] (平成3年9月27日)

〈アライメント>

O-bein 1 FB (ほぼstraight)

patella:Rt.squinting

arch: n-p R=L

calcaneus:straight R = L

Q-angle:R16 L18

しゃがみ込み:不可

<Squatting Test> neutral→ painなし。 toe in→ painなし。 toe out→ painなし。

[練習量] 20〜25km/日、 6日/W、 朝2h、夕 2.5h/日

[ベストタイム]

800m:2' 18" 7

5000m:17' 32"

1500m:4' 38"

3000m:9' 52" 5

10000m:36' 08"

4. 疼痛部位

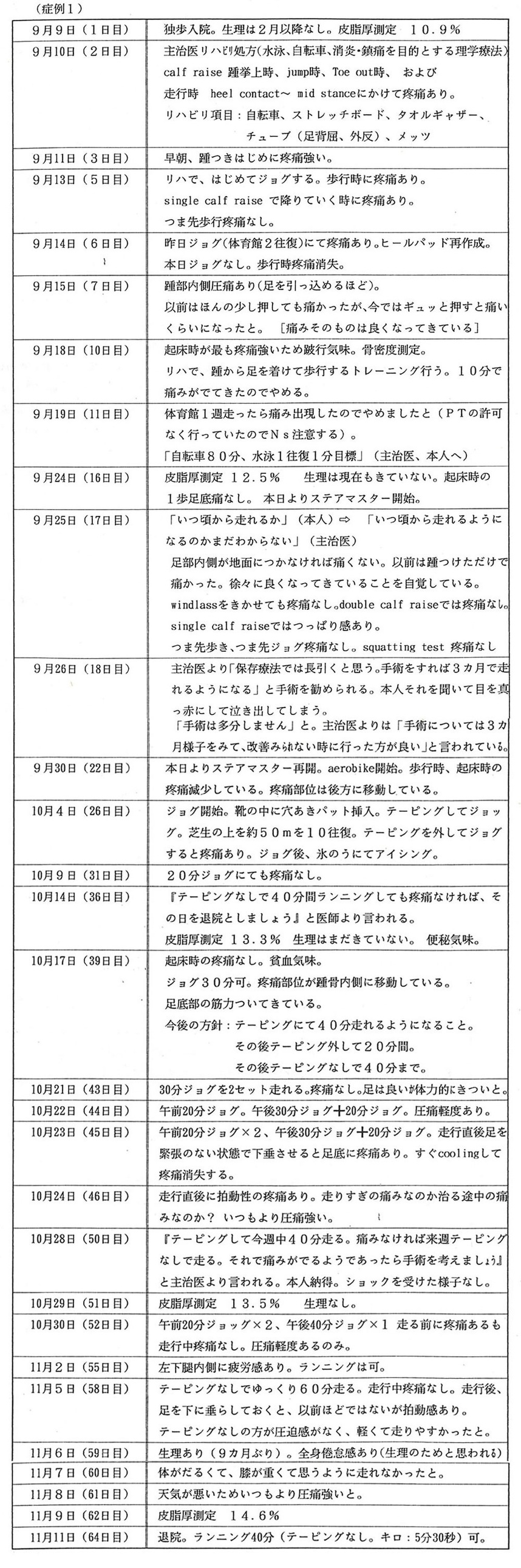

5.入院中の経過

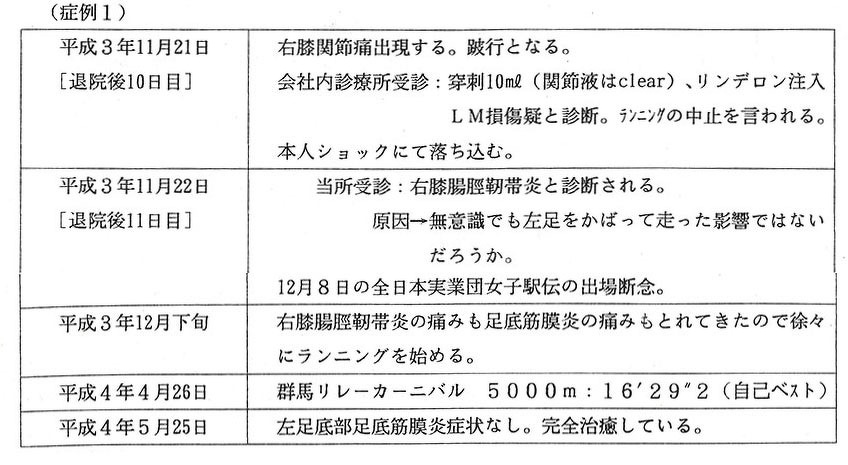

6. 退院後の経過

7.考察

足底筋膜炎には手術療法と保存療法がある。

今回の2症例は保存療法でスポーツ復帰を果たした症例である。

入院当初は〈症例1〉 の方が 〈症例2〉 より足底筋膜炎の症状は重症であった。

従って〈症例1〉では入院26日目までジョグを許可されなかった。

〈症例2〉では入院7日目には3kmのジョグを許可している。

しかも 〈症例1〉 では入院18日目に手術を勧められている。 本人は相当なショックを受けた様子であった。

しかし、「手術はしない」 という意志から保存療法に専念する日々が続いた。 不安もあったが、入院50日目には主治医の『テーピングなしで40分間走れるようになったら退院』という目標になんとかめどが立ってきた。

〈症例2〉 では監督から「痛みがあったら走るな」 と言われているので本人は忠実にそれを守ろうとしたが、主治医から 「ランニングを続けるように」 と言われているので、どうしたものかと本人が戸惑った症例である。 本人は完全治癒を目指したかったので、 そのためならしばらくのランニングの中止はやむを得ないことだと考えていたようである。 従って主治医のランニングを続けながらの治療は半信半疑で受けとめていたようである。 『完全に治癒するのを待っていたら9カ月かかる。 その間走らなかったら競技能力が低下し試合復帰は遷延する」という主治医の方針に本人は半信半疑であったのである。

〈症例1〉も〈症例2〉 も主治医の 「40分のテーピングなしでのランニングが可能になったら退院」 という目標を達成して退院となった。

〈症例1〉 では実に64日間、 〈症例2〉 では37日間の入院期間であった。

退院後、 〈症例1〉 ではしばらくしてから腸脛靭帯炎を患いランニング中止を余儀なくさせられた。 会社内診療所の看護婦から「陸上競技をやめたほうがいい」 と言われたそうで、 本人はどん底におちいったそうである。 腸脛靭帯炎の症状が緩解した12月下旬から練習を再開し、 新年あけてからは練習の質を高めていった。 そして本年の4月26日の群馬リレーカーニバル5000mでは16分29秒2と自己のもつ記録を10秒あまりも更新してしまった。 今では嘘のように足底筋膜炎の症状が消失してしまっている。 本人は腸脛靭帯炎を患ったのが幸いしたと分析している。

〈症例2〉 では退院後、 鍼灸に通いながらジョグを続けていた。 左足底部の痛みは多少気にしていたが、 皆と一緒に合同練習を行っていた。 本年の元旦10kmレースでは比較的良い成績でゴールしている。

本年4月5日名古屋市記録会において3000mで9分55秒と自己ベストタイムまであと2秒あまりというところまで記録を伸ばした。 しかし、足底筋膜炎の症状はすっきりしない。 1回試合で走ると翌日は足底筋膜に痛みが強く、 2、3日練習を休まないと皆の合同練習についていけないという。 最近では左よりも右の足底部の方に痛みが強まってきている。 記録では以前のレベルに近づいたが、 それ以上の記録更新は潜在的な力はあっても思いっきり練習できないがゆえに困難であると感じている (同僚の部員より)。

8. おわりに

足底筋膜炎の保存療法において完全治癒は難しいのではないかと疑問に思っていた。

しかし、この2症例の内1ケースにおいて完全治癒の報告を聞いた時、治癒できるものなのだと実感し、また嬉しくも感じた。 長い闘病生活の中で 「本当に治るのだろうか」と思うことほどつらいことはない。 特に陸上長距離選手にとってランニングのできない生活は大きなあせりである。 取り残されるというあせりが心理面に大きなダメージを与えてしまう。 闘病はあせりとの戦い、いかに冷静に、根気よく、地道に努力することが大切であるのかを感じた。

旧スポーツ医・科学研究所

ナースセンターだより1993年7月

元診療部 主任看護士 安藤秀樹

ナースセンターだより

フジミックスTV